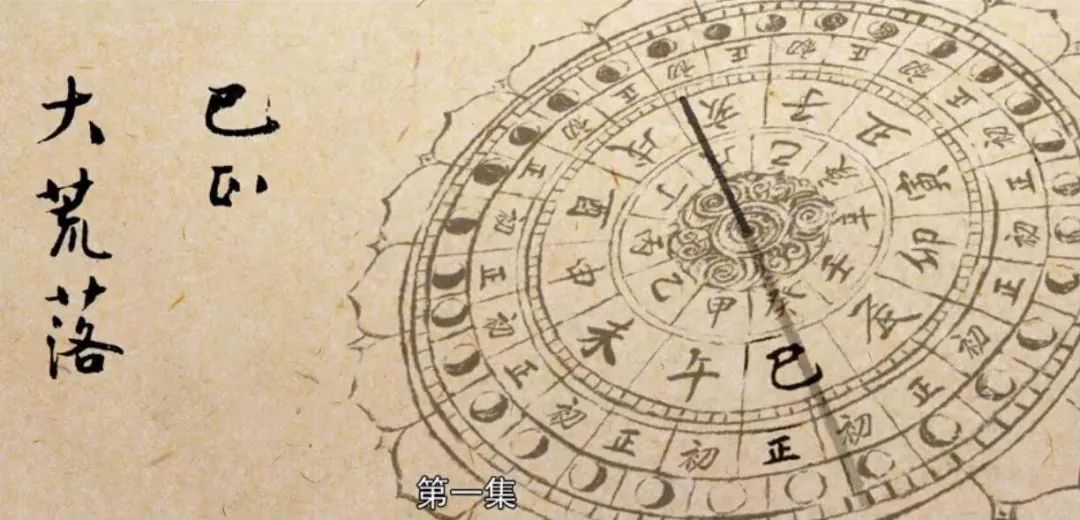

中国的天文历法与干支 古代天文历法的起源及发展过程中几个重要问题的探讨

文字 |李雪好(周庄疯鹤)

为什么我国古代历法的研究不直截了当地讲历法,而是用“天文历法”之名。其实这个问题与历法的由来有关。中国古代历法起源于天文学。据张文宇的研究,天文学始于对天象的研究[1],而历法是以天象为基础的,所以古代天文学与时间观念密切相关。而且,就天文历法的发展阶段而言,天文历法同源,起步阶段都是从“观察时间”开始的。

从字的演变来看中国的天文历法与干支 古代天文历法的起源及发展过程中几个重要问题的探讨,“礼”或前文的繁体字都与“和”字有关,而“和”的生长和收藏受到日月星辰的影响。因此,历法是根据人们对天文现象的观察,以及农耕实践的总结。它以经验为起点,从开始到完善,经历了漫长的过程。这一时期被称为“观察和计时”时代。日本天文学家新城新藏对“观测计时”的时代做了划分,即从远古时代到春秋中期[2],“远古时代”的起点是什么新城新藏没有给出答案,但在其《中国古代天文》序言中明确指出,中国古代历法始于农历,人们观察月相的变化。

再者,从历法的发展史来看,埃及、巴比伦、希腊、罗马、中国等所有具有古代文化的国家,都曾使用过农历。这样一来,关于农历的起源,还是有必要对几个古代文明的历法文献进行比较、验证和探索的。因此,日本天文学家青雅布爱对历法的来历只有几句话。对清亚布爱《中国天文历法》的介绍是这样解释的:“古代文明和民族按照月和年的长短编制自己的历法。” [3]。至于我国什么时候会根据月相编制历法,这不是事实。

当月的“季度”和“定点”

清代王月祯说:“读史考查月日干枝,小事大事,欲知月日,必求朔润。”近代历史上著名的《月相定点论》和《月相不动点论》的研究案例都与《说润》有关。

王国维用敏锐的眼光观察到,在周代的青铜铭文中,与吉日的枝干同时使用了“楚极、胜霸、吉王、死霸”等表示月相的关键词。 王国维在其《生死考》一文中指出:“若要惩戒日,应先惩戒诸名首日,再定数日。”高”亦然;否则,先赐福报,生出霸者之名,使人知日月之数,如“古冥”、各种古代乐器上的铭文。”简单来说,王国维将一个月分为四个部分,上面四个字分别代表七八天,这与西方的周制非常相似。新城新藏赞同王国维对“楚吉和胜霸”名称的解释。在此基础上,新城新藏提出了“十天十周”理论。所谓十天,就是一个月的三分之一,也可以算是“一个月的三分之一”。中国古代历法中提到的十天(上、中、下十天)一直延续到今天,孟中记的应用就是一个很好的例子。

虽然头内青对王国维和新城新藏的月分三分持有不同的看法,但他同意由来已久的“月分二分法”。其实早在西汉末年,刘忻的《汉书·吕礼之》就已经诠释了胜霸和处机的名字。刘忻认为生暴和死暴是一个月的两个部分,而处记与冀望不在同一个范围内,而是指一个特定的日子[4]。清朝的于越将刘忻的观点发挥出来,张汝洲、张文羽在前人的基础上,整理出“生霸死霸”的确切含义,并指出“月相定点论”是四分之一历的提前。这是必然的结果,有古籍和青铜器可以证实。一一[5]。其实,关于月相是否固定的争论,本质上是对古代四分之一历是否有足够清晰的认识的问题。至此,“月相四分之一论”与“月相不动点”之争的彻底终结。

这种完整的计算是由于对文件和实际月相的确认。两者相互联系,最有说服力。研究月相的变化,一方面可以利用古代月相变化的记载和月食(特殊出现)的记载;另一方面,我们也可以参考出土文献。不管文献的真伪,《尚书》是现存最早的记载月相的文献,其参考价值不容忽视。 《史记》二十八章中,《周书》、《康皋》、《昭皋》、《古明》三章,都有月相的记载。据李雪琴研究,《尚书》中有几个月相不靠茎枝单独记录日期的事例[6]。出土的月相参考无疑是甲骨文。研究甲骨文中的月相,自然离不开董作斌的《印历谱》。 《殷礼谱》记载了殷王武定年间发生的五次月食。

根据张培宇的研究,其中之一是准确的[7]。按照《印力谱》的读法,更深的食是十二月的月亮。董作斌估计,月食发生在新佑,武定年29年12月16日,也就是公元前1311年11月24日(更神熹,这里的“熹”,陈梦嘉以为是祭祀之名),河南 安阳可以看到月全食。赵却民的《甲骨文中的日食和月食》对董作斌《印力谱》中的日食和月食的计算进行了外推和修正。下一次月食的日期与当时的天文现象相对应。公元前1311年的耿慎喜也是文献记载的较早的一次月全食。甲骨文中除了记载殷商武定时期的月全食外,还有商人祭祀(祭祀)的内容[8]。遗憾的是,月中的哪一天是正月,查不到相关数据。所幸的是中国的天文历法与干支 古代天文历法的起源及发展过程中几个重要问题的探讨,结合出土文献中的月相记录,经过几代学者的推演,得出了正确的结论。

为什么要跳过夏历,从周代的甲骨文和文献中探索月相变化。众所周知,我国现存最早的历书是《夏小正》,而《夏小正》属于阳历。与月相变化无关,《夏小正》一年只有十个月。 《大戴礼记》原载《夏孝正》,但据司马迁《史记·夏本集》记载:“孔子在夏时,文人常传《夏孝正》云。 也就是说,“夏小正”是孔子发现的。孔子生活的时代,不再是“看时间”的时代。

论古历的发展

我国古代天文历的发展有几个重要节点,天文学家为其划分时代在所难免。天文学家刘金义简单地将其分为四个过程:诞生、发展、高潮和衰退[9]。这种划分符合事物发展的一般规律,很好,但缺乏系统性。新城新藏将我国古代历法的发展分为四个阶段[10]。一是从远古时代到春秋中期(公元前2000-600年),观察的时间段;二是春秋中期至战国中期(公元前600-360年),历法建立前的准备期;战国中期至太初元年(公元360年)制定历法;第四,太初元年(公元前104年-近代)以后,历代历代实行。

首先,可以肯定的是,我国的天文历法是从观察现象开始的。然而,新城新藏历法时代的划分是有待商榷的。因为有上古,就意味着它涉及到中古、下古等。对于上古和中古的定义,史家至今仍有争议。而且,新城新藏的“中国古代天文”既有春秋战国历,又有汉初历,非常复杂。所以,最好把远古改到夏朝之前,这样更容易理解。

夏季之前,天象研究资料丰富中国的天文历法与干支,但仍缺乏出土文献支持。如《尚书要典》云:“命西河,仰天观天,历如日月星辰,恭敬教人时间。” 《周易》:“看天文学,观察时间变化。” 《史记·五帝编年史》有大量的天文记载,如:“尧帝,把尊荣……他命奚、和,尊奉昊天,数日月星,并尊民之时……三百零六岁。十六日,闰月四时。信命百官,诸功德兴盛”等等。

按理说,夏之前的历法属于“守时”的时代,但随着甲骨文的发掘和董作斌70万字“印历谱”的出版,新城新藏的认识中国古代历法时代的划分是要更新的。 《印历谱》不仅有可视化时间的部分,董作斌还对印商的“年”“历”进行了深入研究[11]。

此外,李勇利用具有月龄特点的历法研究成果,结合十三版占卜的例子,分析了阴历月的结构,得到阴历“二归月”、“四归月”月份。首先是甲日和桂日。阴历月法初步概括为:“月初为正月初三(月亮出现);月长等于会合月的周期;设立固定,找到了一个丑的建立的例子;讨论了年末和年中的两种闰方法”[12]。以董作斌的《阴历谱》,除了阴历月法的归纳,随着出土文献研究成果的刷新,重新划分我国古历发展时代势在必行。

阴阳历和干支历

当农历(农历)跟不上农耕文明的节奏时,阳历应运而生。阳历的出现有一个非常明确的目的,就是弥补阴历的不足。我国现存的第一个阳历“夏小正”,一年只有十个月。可见夏代的阳历并不完美。据考证,从商代到春秋战国时期,秦、晋、秦、汉、魏等国大部分使用阴历。阴历既有阳历,也有阴历。据何爱华研究,我国从阴阳时期就发明了阴阳历[13]。阴阳历是中国古代历法的独特之处。阴阳历的代表作是《太初历》。汉武帝元年(公元前104年)司马迁等主持修历,制定了《太初历》。从此,这个阴阳历一直贯彻到现在。

为什么阳历和阴历结合得这么好?这是由于茎和枝的年龄。没有了干支年代,阴阳历还是可以组合的,比如设置二十四节气或设置闰,但只能相互对应。比如公历2020年1月1日(农历2019年12月初七)),这是一个对应关系,但是可以用干支年表组合。农历七月初七可以表示为鬼猫。谁发明了如此巧妙的计时方法?很多文章对茎和枝的来历并不清楚,很多文献都使用了《左传》中“天上十日”的传说,一些天文学家并不认同这个理论。根据十二地支中“许”字的演变,新城新藏为历法中干支的起源提供了重要线索。新城新藏认为“旭”星名为法,这对应《说文》中的说法,“旭,灭。九月阳气微弱,万事俱备,太阳下地。 符合俗语。

郭沫若在《释放甘之》中表达了自己的看法。郭认为,十二支是从观察天象开始的。天文学家陈尊贵认为,干支应该是占星术语。 《史记·历书》以史学为进阶之学,以影像学为会计学。简单来说,推步就是计算日月的运动中国的天文历法与干支,相识就是观察天象。也就是说,茎枝的来源要么与推步有关,要么与熟人有关,总之与历法有关。那么,茎枝起源的可靠来源是什么?自然是甲骨文。

出土的殷商牛刀有一个茎枝台,台上的枝干是用来记录一天的。即十天干(甲、乙、丁、戊、己、庚、辛、任、癸)和十二地支(子丑、阴、茅臣、四物、幽虚海)合而为一。六十年的周期。早在殷商甲骨文中,就有“极司卜,庚宇”和“乙卯卜,乙丙峪”二字。甲骨文中的枝干既有阳历,也有阴历。阴阳历和茎是什么时候开始统一的?目前比较可靠的说法是基于《春秋》。 《春秋·鲁殷公三年》记载:“三年春,王二月、姬思、日蚀。”据学者推算,这次日食的时间确实是鲁寅公阴历三年(建)。丑)于公元前 720 年 2 月 22 日。从那时起,今天可以计算出的准确连续的茎和枝年表已经有2700多年了[14]。

说到枝干年表,有一个问题需要讨论。是先有枝干年表,还是先有枝干年表?茎枝年表的传说(从黄帝时期开始)早于茎枝年表,但据考古文献记载,茎枝年表已被广泛用于殷商时代,但干支年表以“干支年表”的名义出现,直到东汉。 ,最初在民间流传,直到官宣后才流行起来。

百度百科上武王攻周(公元前1046年)的日期有误

武王征服商界是古代历法的重大转折

五王克舟其实就是五王飞舟(商周王),很多天文学史家都“伺机待发”,而商周王是殷商的最后一个国王,所以五王飞舟被称为吴王克生意。为什么说武王征商是我国历法史上的重大转折?有两个主要原因。一是武王征商问题无法解决,西周年表无从谈起[15]。其次,司马迁在《史记》中明确年表始于西周民国元年(公元前841年)。这意味着解决武王战胜商人的问题,打通了我国古代历法的任督二脉,称其为重大转折一点也不为过。

武王征商之年的确定,引起了天文历学家和历史学家的关注。目前,《武客尚志年》的研究成果多达44种,其中有影响的有5种。一是专家组得出的结论,称为“夏商周计划”,时间为公元前1046年(同百度百科);二是董作斌在《印历谱》中使用的时间,公元前1111年;第三,新城新藏按照自己的季法,修改刘信的计算方法,得出武克尚王在公元前1066年[16]。第四个是头内青估计的1050左右;五是公元前1106年,由张汝洲和张文玉估计。在这五个有影响的计算中,只有张汝洲和张文宇用“三证法”(用天材(实际天象)、地材(出土文献)和纸材(典籍)来结合“三证法”)。 one" "公元前1106年的系统方法) [17] 与历史资料、出土文献和天文现象一致。

公元前 1106 年,吴王征服了商界。这个看似轻描淡写的结论,让几代学者付出了一生的代价。无论如何,要读懂董作斌的《印力谱》,在识字(甲骨文)上是费了不少功夫的。汉字博物馆曾公布一份名单,破译一个未解译的甲骨文,经专家鉴定,可悬赏10万元。榜单发布后,不少人主动公开榜单,但只有复旦大学姜玉斌的论文《释放甲骨文的“愚蠢”——同样论相关问题》(2018)获得了10万元的一等奖。因此,新城新藏和陶内青在论证董作斌的结论时吃尽了苦头,但最终未能结合实际的天象、出土文献、经典记载,得出正确的结论[18]。文献中,还缺少一个算法推演,这个算法是司马迁早期提出的(《史记:历书》)(《礼书甲子》),《礼书甲子》由于算法深奥晦涩,很少有人研究几千年来的学者。

另一方面,张汝洲则用500多页的天文历法演算破译了《历法甲子篇》[19]。张汝州根据《历甲子篇》推算公元前1106年武王灭商。 1987年,张汝洲的学生张文玉向“中国殷商文化国际学术研讨会”提交了题为“公元前1106年的武克尚王”的手稿[20]。此文发表后,已故张汝洲家喻户晓,人们意识到张汝洲对古历的巨大贡献。

其实,张汝洲(1899-1982)师从国学大师黄侃,但他毕生致力于“冷门学术”的天文历法研究,很少有学者引用他的理论。历法界的名号,都是他的弟子弟子发扬光大的,不过张汝洲应该知道,这一切终究会到来,只是时间问题。学生:《历法》《夹子篇》是司马迁传到今天的,只有我懂,你们老师不懂。中国的历史,从元年开始西周的民国,可以说是忠实的历史了。但是周朝之前的殷商夏从来都没有时间,如果不逐年出版,不能说是忠于历史。”这种气度,恐怕连刘文典都觉得丢人。如果这篇论文早在几十年前发表,刘文典就会有“海内外古今人,学庄子的人多,但称得上懂的只有两个半”的自信,也可能减半。

综上所述,古历的研究离不开对隐秘和起源的探索。展开无限延伸的时间纵坐标后,圈出各个时代或阶段的所谓历法成就。如汉代《三通历》、唐《大研历》、元《时校》等令人瞩目的人作了深入研究。坐标轴画好后,就要用好方法了。如今,张汝洲对天文历法的三重证明方法的研究,可以说是指向了真理。有了好的方法,就需要推导出历代天文仪器的测量数据。我想,随着时间的推移,你会从古代历法中有所收获。

文末几句:作者只是古代天文历法爱好者,不能指望研究天文历法。如果有几行文字对读者有参考价值,作者就会喜出望外,唱出来。守望者,故事到此结束,留几两银子奖励仰望星空的人。

参考资料:

1. 张文宇:《中国天文历法讲座》,广西师范大学出版社,p。 5,第 1 版,2008 年 1 月。

2.新城新仓:《中国古代天文学》,山西人民出版社,“导论”版,2015年12月第1版。

3.亚布内青:《中国天文历》(杜石然译),北京大学出版社,2017年7月第1版。

4.同注释3.

5.唐旭波:“观天象算历,循古法建新论”——古代天文历法研究专家张文宇,《中国读书报》, 2016/11 月 7 日版。

6.李雪琴:《史书》和《易周书》中的月相,中国文化研究,1998年夏。

7.张培宇:《甲骨蚀纪事研究》,中国天文,1975年12月,第2期(第16卷)。

8.冯石:《甲骨文天文历研究百年》,中国社会科学出版社,2011年12月第一版。

9.刘金义:中国古代天文简史中国的天文历法与干支,河北科技出版社,1990年4月。

10.新城新藏:《中国天文史研究》,民国出版。

11.李雪山:《董作斌与甲骨研究的续篇》,中国社会科学出版社,2007年12月第1版。

12. 李勇:“用天文方法确定商代晚期甲骨文年代序列的新方法——殷历法分析”,《中国天文》,第1卷。 42,第 2 期,2011 年 5 月。

13. 何爱华:《中国三正历、阴历、周历、根支历的起源》,《学习与探索》,1992年第5期14.李婷:《准确而连续的枝桠历法,可推算到春秋时期》,文汇报。 15.常金仓:《追忆逝去的岁月:读张文钰先生的《西周王年草稿》,金竹大学学报综合版,1996年第3期。16.详情请参阅北京师范大学中国研究所主编的《吴克尚王年研究》。17.张文宇:“先生。 《张汝舟与古天文历》,《光明日报》,2017年6月12日,第16页。18.杨凯:《新城新藏至亚布内庆中国古代天文研究变迁初探》, 《科学技术哲学研究》,2015年2月,第1期。19.唐旭波:“先生。张汝洲和他的500多页天文历计算手稿”,发表在《文徽学者》上。

20.同注13。

文章来源:易经在线