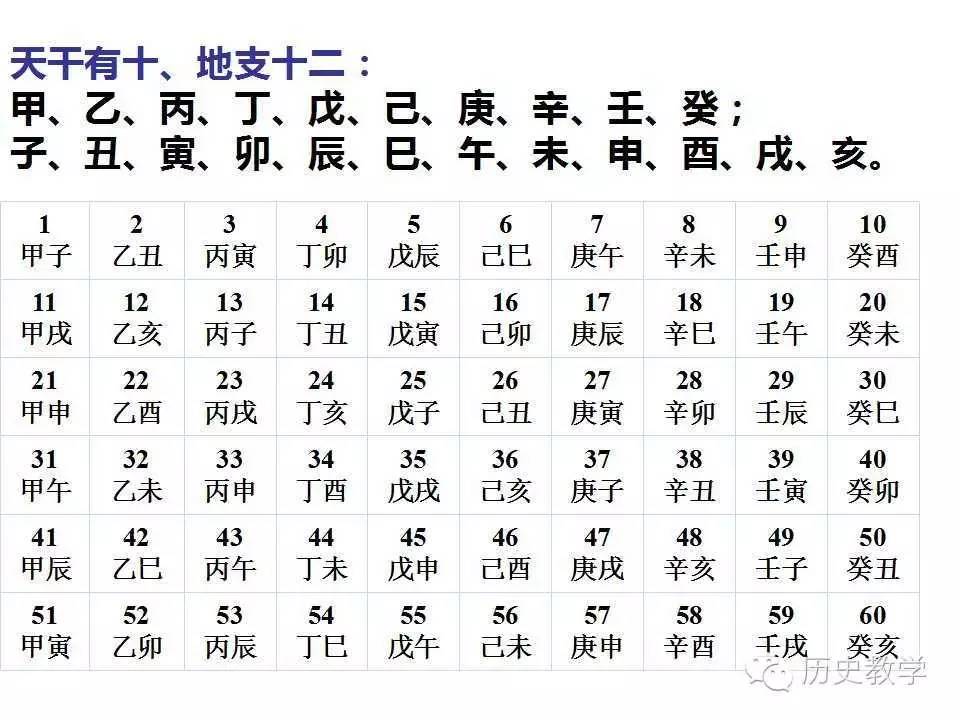

干支纪年法是中国历法上自古以来使用的纪年方法 《资治通鉴》采用的木星纪年法在古代应用很广泛吗?和干支法相比各有什么特点?

首先,答案是:《资治通鉴》中的年表法与茎、枝的年表法无异。这种方法主要是用来装逼的。

其次,纠正一点,《朱永舍提格》的年表不是随星(即木星)的年表,而是太岁的年表。

随兴历和太岁历有什么区别?

老星是木星,其公转周期为11.86年,接近12年。也就是说,木星每 12 年围绕天空运行一次。在中国古代,黄道附近的周天分为12个部分,以12个地支命名,称为十二星。只需使用木星停留在哪颗恒星来记录它是哪一年。这称为按年龄计算的方法。

为了更好的用年星来代表年份,古人给十二颗星中的每一个都起了一个别名,专门用来表示年岁。对应关系如下:

星记(丑)、玄阳(子)、乔子(海)、姜楼(许)、大良(幽)、石神(申)、鹌鹑头(卫)、鹌鹑火(武)、鹌鹑尾(si)、寿星(chen)、火(mao)、分析木(yin)。

这十二个代码被称为十二时,专门用来标记一年中的年份。

所以古人用随行记年时,只说“年在XX”。如《左传·相公二十八年》:时代在行纪。这意味着木星在黄道丑陋区域的一年。又如《国语》中的“武王攻殷,隋在鹌鹑火”之说,即武王攻周之年,正是隋兴在天上正午在此地之年。

这是年星(木星)年表。

太岁历是怎么回事?

实际上干支纪年法是中国历法上自古以来使用的纪年方法,当我们查看我上面列出的一年中的十二次时干支纪年法是中国历法上自古以来使用的纪年方法 《资治通鉴》采用的木星纪年法在古代应用很广泛吗?和干支法相比各有什么特点?,我们是否发现顺序颠倒了?先丑,后子干支纪年法是中国历法上自古以来使用的纪年方法 《资治通鉴》采用的木星纪年法在古代应用很广泛吗?和干支法相比各有什么特点?,后海,十二地支的顺序正好相反,为什么呢?

因为以十二地支命名的十二颗恒星是从东向西排列的(即太阳、月亮、整个天球的方向),而木星的运动方向却是从西向东,这就是古人所说的“天上右去”干支纪年法是中国历法上自古以来使用的纪年方法,与太阳、月亮、整个星辰天空正好相反。因此,如果用木星来记年,则与十二地支的顺序相反。结果,非常尴尬。 .

古人为了解决这个问题,假设地上有东西,它的运动与天上木星的运动相对应,但方向相反。这个假定的东西叫做“太岁”,也叫岁音。这样,我们就可以用太岁的运动来代替木星的年份。这是太岁年龄法。

为了太岁历,人们还创造了十二个名字,是十二地支的别名,专门用于太岁历。太岁十二名分别是:

舍提格(阴)、单颜(卯)、知旭(陈)、大皇洛(司)、敦鹏(中午)、谢恰(魏)、隽坦(申)、左敖(幽)、雁卯(徐)、大元仙(海)、姬盾(子)、赤芬若(丑)

如前所述,太岁又名岁阴,所以必有岁阳。为了使太岁历的阴阳与甘治历相配,西汉人创制了十个绥阳名,分别对应天神十日:

冯峰(A)、展梦(B)、柔照(C)、强宇(D)、朱勇(E)、屠维(吉)、尚章(庚)、重光(辛)、宣仪(任)、赵阳(贵)

因为随星和太岁的运动一一对应,当木星在星姬(丑)时,太岁在走虎(阴),所以随星法可以换成太岁法. 太岁从东到西(从子到海),比较顺眼。

同时,如果与十岁阳相结合,可以非常准确地表达年份。 - 这是西汉历的计划。

然而,人不如天。木星的运动不完全是 12 年,而是 11.86 年。结果,隋兴和太岁的每一个周期(12年)的动作都不完全一样。这在春秋之前天文观测还不准确的时候是无关紧要的,但是到了西汉以后,天文观测已经很准确了,就真的很难处理了。

所以其实从西汉开始,随兴年表和太岁年表都基本被淘汰了。无法使用。

但在西汉历的改造下,太岁对应十二地支,绥阳对应十日干。这样,茎、枝的年表就可以写成“延风社提格”等。人们没有意识到的东西,绝对是装逼的有力工具,所以有些文人喜欢用这个东西装逼。 ——如《资治通鉴》。

其实《资治通鉴》中的“诸永舍提格”之类的东西,其实就是以太岁之名写的干枝年表。星星的年龄无关紧要。

就其用途而言,随兴年表法在春秋及以前广泛使用,如前所述,多见于《左传》和《国语》。至于太岁年表法,大概是战国时期楚国广泛使用的。譬如屈原《离骚》开头写道:“高阳帝后裔干支纪年法是中国历法上自古以来使用的纪年方法,帝试名为伯庸。殷武降世”,所谓“佘提真”就是太岁年。

文章来源:易经在线