六十甲子精论乙卯日 中国素食文化:从被迫到自觉,从外礼到内仁的演变

之前写西方近现代素食简史,有的朋友有意见了“中国的素食文化何其深厚,怎么不讲一讲我们东方的呢?”我深以为然,于是决定写下这篇文章。可真落笔又不禁深感惶恐“资料这么多,又有很多古文,我能给大家呈现好么?”

可回头看别人科普,这个话题很少有讲得好的:要么流于表面、只是展示一下食谱,要么只是聚焦于某一段历史,没有系统梳理。

这文章是非写不可了。

那么,准备好了吗?让我们走进中国古代,揭开素食文化背后的底蕴吧。

上古:外礼内仁

素食的上古阶段六十甲子精论乙卯日,是从夏商周到两汉。当时,由于生产力低下、加之华夏先民的农耕传统,大多数人都是事实上的素食者。

但这种素食是被迫的、不自觉的,只有贵族才有机会吃肉。

比如在课文《曹刿论战》里,我们就能发现,“肉食者”一词也可指“统治者”。

尽管当时还没有自觉的素食者,可也不难看出,自觉素食的种子在上古就已经种下了。

先秦的礼仪制度,规定了在各种特定时间(如服丧、遭遇自然灾害)的素食要求:

《仪礼·间传》中提到,在为父母服丧期间,要有一段时间断绝酒肉:“父母之丧……中月而禫,禫而饮醴酒。始饮酒者先饮醴酒。始食肉者先食干肉。”

《周礼·天官冢宰·宫正/外饔》提到,即便贵为天子,也要在天下有大灾大难时禁肉:

“膳夫掌王之食饮膳羞……大丧,则不举。大荒,则不举。大札,则不举。天地有灾,则不举。邦有大故,则不举。”这里“不举”即不杀牲食肉。

……

有意思的是,《礼记·玉藻》中记录了一种特殊的习惯:“子卯稷食菜羹”。

“子卯”是干支纪日里的说法——甲子日和乙卯日,相传分别是夏桀和商纣的“亡日”。

后来简化成了佛门居士初一十五吃素的“朔望斋”。

除此之外,早在上古先秦,就已经出现了“斋”。

那么,当时的“斋”是指什么呢?

《庄子·人世间》记录到,当时斋戒需要“不饮酒,不茹荤(荤指具有刺激性、气味大的菜)”

这个“不茹荤”就演变成了后来的五辛戒。

除了礼制上的规定,儒家还演变出了一种“仁义及于禽兽”的道德观。

孟子更提出“君子之于禽兽也,见其生不忍见其死,闻其声不忍食其肉。”这几乎离道德素食只有一线之隔了。

中古:玄风炽盛,正法流行

大概从魏晋南北朝,素食进入了新阶段。以宗教为依托,出现了真正自觉的素食者群体。

其中,道教的素食传统其实更久远。

早在先秦,道家学派就出现了“贵生”思想。

“贵生”,用现在的话来讲,有点类似于“尊重生命”。不仅要“齐万物”(平等地看待万物),还要“全性保真”(保全本性和本真)。

那么人的本性是怎样的呢?《吕氏春秋·本生》中解答道:

“人之性寿,物者抇(ɡǔ)之,故不得寿。”

(人的本性是长寿的,但外物扰乱了本性六十甲子精论乙卯日 中国素食文化:从被迫到自觉,从外礼到内仁的演变,所以不能长寿。)

这些外物,就是“肥肉厚酒”(肥美的肉和浓厚的酒)。

当然,这种“贵生”思想还没到禁绝酒肉的程度。

到了中古六十甲子精论乙卯日 中国素食文化:从被迫到自觉,从外礼到内仁的演变,原本的追求长寿的“贵生”变得极端化,开始追求不老不死的“长生”。

这些寻求长生的方士崇尚“服饵”(饮食上的修行)。服饵以“辟谷”为核心。不仅“断酒肉”、“忌五辛”,甚至还要“绝五谷”,只能吃坚果、果蔬之类的素食。

东晋《神仙传》,大凡谈及神仙饮食,都是这种素食:张玉兰“幼而洁素,不茹荤血”、鲁妙典“不食荤饮酒”、李清“布衣蔬食”……

当然,这些饮食尚在人类力所能及的范围内。至于陵阳子那种“春食朝霞,夏食沆瀣”就真不食人间烟火了。

除了本土道教,中古的佛教异军突起,后来更是成了中国素食者的主力军。

不过有一点很有意思:佛教僧侣其实是到了中国才吃素的。

至今城市风水,上座部(南传)的僧人还允许吃“三净肉”。上座部经典《十颂律》对三净肉做了明确规定:

“我听噉(dàn)三种净肉。何等三?若眼不见、耳不闻、心不疑。”

(我接受吃三种净肉。哪三种?就是眼睛没有看见、耳朵没有听到、心里没有怀疑(为食用者杀生的)。)

三净肉,其实与儒家的“见其生不忍见其死,闻其声不忍食其肉”的精神暗合了。

至于传入中国的大乘佛教,虽然有典籍要求素食,尤其是《涅槃经》中提到:“食肉断大慈种”,但一来这些经典长期受到忽视,二来较晚才传到中国,因此早期并非所有僧人都遵从。

直到《涅槃经》等反对肉食的经典传入中国,情况才发生变化。

中古早期,相比道教的隐居清修,一些沙门“僧俗无别”的现象,引发了世俗的反感。

东晋《释驳论》记载了这种观点:沙门既然出家,就应该“投足而安,蔬食而已。”

直到梁武帝,僧侣素食才成为定规。

△电视剧《梁武帝萧衍》剧照

其实梁武帝本来信道教,到了中年改宗佛门。

据《南史》记载,梁武帝信佛后,大兴佛寺。为了节制用度,曾有大臣向梁武帝谏言“僧尼皆令蔬食。”

或许是受此提醒,再加上梁武帝对佛教经典的熟悉、发现了反对肉食的经文。天监十年(公元511年),梁武帝撰写《断酒肉文》,号召天下佛门“断肉禁酒”,以王法兴佛法。

为了推行素食,他召开两次法会,集合数千僧尼辩经。

数十年后,北朝齐文宣帝也笃信佛教,效法梁武帝,拜高僧为国师,在全国禁屠牲畜。

从此,佛教僧侣的素食在全国流行,甚至成为了中国素食者的主流。

近古:出自方外,归于人间

从宋代开始,中国古代的素食进入了近古阶段。

随着生产力和经济水平的提高,近古(尤其是宋代)即便是平民百姓逐渐有机会开荤。

有了选择的自由,才有选择的自觉。于是,面向大众的素食店也应运而生。

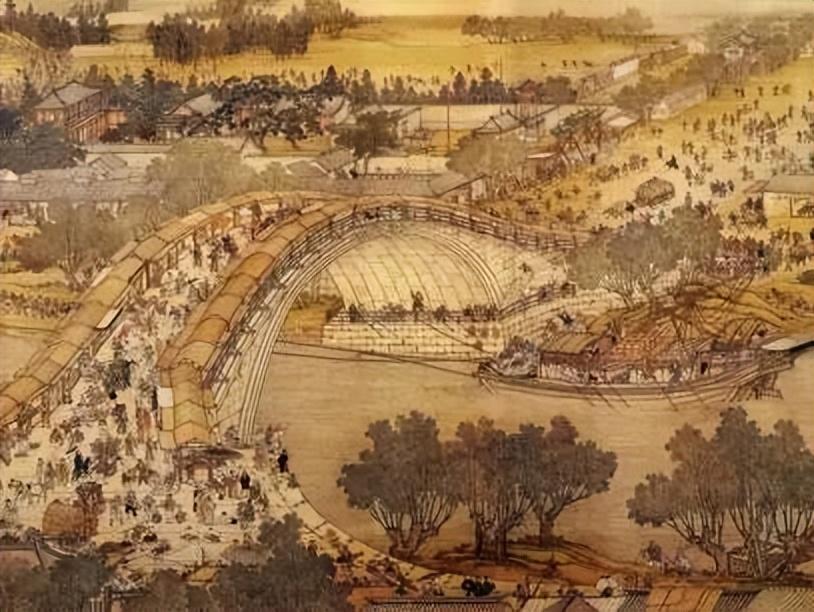

据《东京梦华录》记载六十甲子精论乙卯日,北宋已经出现了规模较大的素食馆。当时的大餐馆叫“分茶”,其中就有专门的“素分茶”提供各种素食,跟寺庙里的斋食是一样的。

市井经济的繁荣,也让素食的种类变得繁多。这一时期甚至还出现了以假乱真的仿荤菜。据《山家清贡》记载,当时的“假煎肉”不仅外形和真肉接近,味道也可以以假乱真。

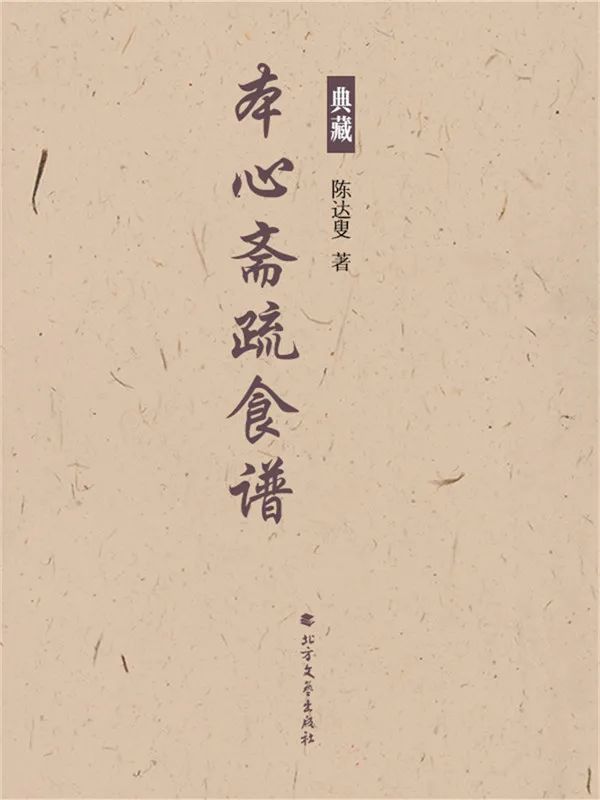

当时出现了专门的素食食谱——《本心斋疏食谱》。

宋代的《本心斋疏食谱》还只有20道菜,但到了清末的《素食说略》,就收录了177种素食菜品!堪称中国古代素食食谱的集大成者。

除了市井素食的发展,人们对素食的态度也发生了变化。相比追求不老不死的“长生”,更多的人转向通过素食“养生”,回归了上古“贵生”的本质。

文学家陆游就是一个典型人物。他在《对食戏作》中写道:“养生所甚恶(wù),旨酒及大肉。”

(养生非常忌讳的,就是美酒和大肉。)

这几乎就是《吕氏春秋》原话的翻版:

“肥肉厚酒,务以自强,命之曰烂肠之食。”

(肥肉浓酒,饭后勉强自己吃的六十甲子精论乙卯日,叫做烂肠子的食物。)

到了清代,“辟谷饵食能不老不死”这种的荒诞、极端的素食,已经很少有人相信。

《阅微草堂笔记》中就对这种行为作出了批判:

“方士所饵,不过草木金石,草木不能不朽腐,金石不能不消化,彼且不能自存,而谓借其余气,反长存乎?”

(方士们服食的,不过是各种草药、矿物。草药都会朽化腐烂,矿物都会消融变化,它们尚且不能保全自己,你却说借着它们剩下的“气”,反倒能长生吗?)

与此相对,“辟谷”渐渐发展成一种类似现代“清肠排毒”的养生手段。

回顾整个近古时代,素食的方方面面都开始变得更真诚而有烟火气:

从寺院的斋饭到面向大众的“素分茶”、从朴素的饮食到上百种菜式、甚至从追求不老不死的长生到追求延年益寿的养生……

素食本身,也越来越焕发出强大的生命力。

结语

中国的素食文化,悠久而深厚,并非这篇文章三言两语可以讲清。这篇文章,也只是概括性的“简史”,非但有缺漏,甚至可能有些解读偏离了本义。

但在浩如烟海的资料中,我隐隐有一种感觉:透过厚厚的历史尘埃,现代素食和中国古代素食之间有一种奇妙的血脉联系:古人吃素,为仁爱、贵生、养生、修行;现代人吃素,为了道德、环保动保、健康、信仰。

两套迥异的话语,拿掉语言符号的差异,其背后的真义,大抵是相同的——都是对自我和世界的终极关怀。

参考文献:

[1]邓永芳 & 刘国和, 中国先秦时期的素食观, 南京林业大学学报:人文社会科学版, 2020.

[2]凃宗呈,中国中古的素食观,国立台湾大学历史学研究所, 2005.

[3]张琴诗, 宋代素食现象研究, 湖南科技大学, 2021.

文章来源:易经在线